昆柳龙直流工程送端昆北换流站运行人员精心运行维护。 李品 摄

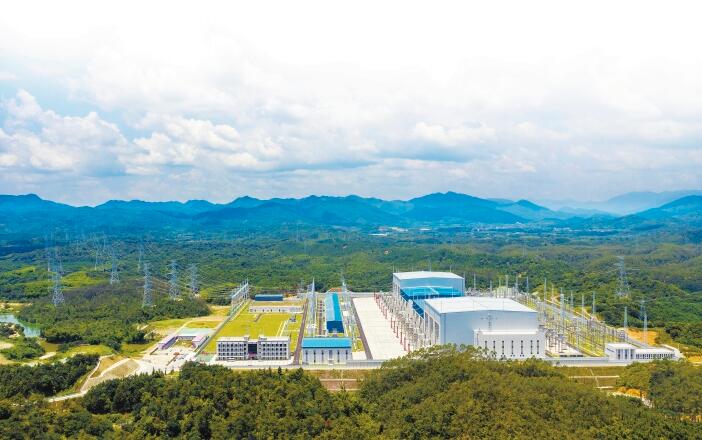

昆柳龙直流工程受端龙门换流站。 李品 摄

2021年12月27日,乌东德电站送电广东广西特高压多端柔性直流示范工程(以下简称昆柳龙直流工程)建成投运一周年。

这一年,它经受住了强雷、强降雨等多样复杂环境的严苛考验,架空线路故障自清除等19项世界第一的技术得到验证。这一年,依托昆柳龙直流工程研制、使用的“首台套”设备安全稳定运行,中国中车生产的柔直阀关键功率器件——绝缘栅双极型晶体管(IGBT)从昆柳龙直流工程出发,已在江苏如东海上风电柔性直流工程中批量使用,昆柳龙直流工程示范引领作用名副其实。这一年,在完成运行测试任务之外,昆柳龙直流工程累计输送清洁水电突破277亿千瓦时,减少燃煤消耗800万吨,减排二氧化碳2100万吨,累计满负荷运行时长223小时,有效缓解南方区域用电紧张局面。

作为南方电网构建更大范围跨省跨区互联骨干网架,支撑清洁低碳、安全高效能源体系构建,服务碳达峰、碳中和目标的重要举措,1岁的昆柳龙直流工程在未来的岁月中将为南方区域输送更多清洁水电,发挥其“绿电”大动脉的作用。

联通云南、广东、广西,助力三地共同发展

电从云南而来,送至广东、广西,三地均是受益者。

昆柳龙直流工程助力世界第七大、中国第四大水电站乌东德水电站水电全额消纳,南方电网西电东送清洁能源占比保持约85%的高位水平。作为一条名副其实的“绿电”大动脉,截至2021年12月27日,昆柳龙直流工程累计输送清洁水电达到277亿千瓦时,相当于输送1/4个三峡电站年发电量,累计减少燃煤消耗800万吨,减排二氧化碳2100万吨。

昆柳龙直流工程的投产,提升了西电东送南通道16%的送电能力,为缓解南方区域用电紧张局面作出突出贡献。2021年以来,昆柳龙直流工程多次满负荷800万千瓦运行,单日送电量最高达1.92亿千瓦时。“如果按照上半年全国居民人均月度用电量65.7度来计算,相当于满足约300万人一个月的用电量。”超高压公司计划发展部电力交易与计量科经理杨俊说道。在2021年迎峰度夏南方区域电力供应趋紧时,昆柳龙直流工程新增的电力电量对缓解广东和广西电力供应紧张形势发挥了巨大作用。

位于广东省惠州市博罗县的欣旺达惠州新能源有限公司(以下简称惠州欣旺达)车间里,一套套锂蓄电池配件在流水线上历经分拣、封装、贴标等环节,完成从配件到装箱的整个过程。受益于新能源汽车销量的大幅增长,近年锂电池的需求被急速放大,作为新能源车上游企业,惠州欣旺达2020年产值突破一百亿。

市场的旺盛需求永远是企业的生命线,而电力则为企业快速发展提供坚强动力支撑。昆柳龙直流工程投产以来,向惠州及周边地区输送电量超过213亿千瓦时,这些电量不仅在2021年年中电力供应趋紧时支撑着以惠州欣旺达为首的众多高新企业用电,也为惠州及周边地区在“十四五”期间不断服务和融入新发展格局,实现深度融深融湾,进而打造珠江东岸新增长极构筑了可靠的能源支点。

不仅广东,昆柳龙直流工程投产以来,送电广西50亿千瓦时,为保障广西“十四五”期间电力供应安全,促进广西能源体系向绿色低碳转型发挥积极作用。尤其2021年前三季度,受经济增长用电需求增大、燃煤价格上涨、来水偏枯等因素叠加影响,广西电力供应从“紧平衡”转为“电力电量双缺”。上半年广西在日用电量屡次创新高的关键时刻,依托昆柳龙直流输电通道,南方电网大平台协调省间电力支援达300万千瓦,有效保障了广西全区生产生活用电需求。

工程平稳运行,19项世界第一得到验证

“昆柳龙直流工程创造的19项世界纪录,标志着我国直流输电工程技术再上一个新台阶。作为世界上首个多端柔性直流工程,它将柔性直流技术带入了一个新时代。”中国工程院院士、南方电网公司专家委员会名誉主任委员李立浧口中的“世界上第一个±800千伏特高压柔性直流输电工程”“世界上单站容量最大的柔性直流输电工程”“世界上第一个具备架空线路故障自清除及再启动能力的柔性直流输电工程”已经安全稳定运行一周年,这也标志着工程创下的19项世界第一得到了进一步验证。

以柔直工程架空线路故障自清除这一难题而论,“在远距离大容量输电工程中,这是柔性直流技术的根本瓶颈,也是昆柳龙直流工程面临的最大技术挑战之一。”浙江大学教授徐政表示。

以往使用架空线路的柔性直流工程,出现故障,要将直流和整个交流系统短暂脱离,等故障清除后再联回来。由于交流系统断路器动作时间长,一般达到秒级以上,容易引起系统长时间过流,这种方法对于输电容量达800万千瓦的昆柳龙直流工程来说损失太大。

昆柳龙直流工程最后借助换流器本身实现故障自清除,即直接通过检测直流线路电气量的波动,知晓千里之外的线路故障。再经由快速控制几千个子模块的投切,协助千里之外的线路清除电弧类似故障,之后高速再启动。这项世界首创的技术在运行中得到了检验。

2021年9月15日,超高压公司生产指挥中心通过气象预测发布预警,未来三天昆柳龙直流工程柳州龙门段区域将有雷暴雨,单日降雨量可能超过100毫米,需密切关注该区域线路通道。超高压公司梧州局立即启动防汛应急响应,通过微气象及远程视频监测终端等“技防”手段以及现场护线人员巡视,紧盯线路通道状态。

2021年9月17日16时48分,线路突遭外部雷击,超高压公司梧州局运维人员严剑锋通过监控系统及测距,敏锐定位到0360—0361号杆塔线路上瞬间产生的异常电流高达3万多安培,不由担心直流系统能否应对本次雷击。

此时,工程首创的柔直架空线路直流故障自清除能力发挥关键作用。控制系统检测线路电流突变时,立即响应通过自动组合柔直阀中几千个功率模块投切,快速合成“免疫药剂”调节电压,并“注入”故障电流通路中,直流系统仅500毫秒便重新启动,千里之外的线路放电故障自动清除,系统“自愈”游刃有余。

“昆柳龙直流工程线路途经重冰区、山火易发区、强雷区、强降雨区等特殊区段,跨越线路、铁路、高速公路多达230处,外部环境的复杂性决定了昆柳龙直流工程要经受多重考验。”超高压公司生产技术部副总经理冯鸫表示:“昆柳龙直流工程首创的架空线路故障自清除技术确保了工程在应对多重复杂异常工况中,能精准检测并快速恢复稳定运行。工程采用的混合直流、特高压多端柔性直流等世界第一的技术也在实际运行中得到进一步验证。柔性直流技术从实验室走向现实,中国在柔性直流技术领域实现了世界领先。”

“首台套”设备得到“锻炼”,助力国产装备制造业提质升级

在昆柳龙直流工程之前,世界上的柔性直流工程多属于高压、超高压工程范围,将电压提高到±800千伏特高压等级,意味着所有的技术规范、成套设计和成套设备都要从头研发。从科学角度讲,这些新技术、新设备均需要通过系统高电压、大电流下的长期严苛考验。昆柳龙直流工程安全稳定运行一周年,恰恰说明了这些新技术、新设备经得起考验。

“昆柳龙直流工程研制、使用的‘首台套’设备在工程中可靠运行,增强了后续柔直工程对国内装备制造业的信心。一些关键技术和设备如国产大功率绝缘栅双极型晶体管(IGBT),目前已经批量应用在江苏如东海上风电柔性直流工程中。”超高压公司项目管理中心专责周竞宇说道。

绝缘栅双极型晶体管(IGBT)是柔直阀内进行能量变换的核心器件,被誉为柔直阀的“CPU”。绝缘栅双极型晶体管(IGBT)器件早期为国外少数厂家所垄断,价格高、供货周期长、进口量大。依托昆柳龙直流工程,超高压公司联合国内制造商株洲中车时代半导体,结合鲁西背靠背直流工程运行经验,研制出的国产绝缘栅双极型晶体管(IGBT)器件在工程中得到全场景使用,关键性能指标、相关运行指标优于进口产品。

中车生产的大功率绝缘栅双极型晶体管(IGBT)器件在国内后续柔直工程中获得大批量使用。“这是昆柳龙直流工程的意义,通过重大工程,一方面解决了核心技术、设备的自主研制难题;另一方面也为国内制造企业开拓国内市场,后续进军国际市场,提供重要示范效应。”周竞宇说道。

南方电网公司在昆柳龙直流工程中为柔直阀研发的功率模块高可靠性旁路技术、长寿命设计方案也在工程运行中得到进一步验证,并得到推广。

柔直阀相当于柔直工程的“心脏”,必须足够强健、可靠。柔直阀的基本单元(细胞)是功率模块,内部包括功率器件绝缘栅双极型晶体管(IGBT)、电容器、控制板卡、驱动电路等14种设备和元器件。

“昆柳龙直流工程有10368个功率模块,为了保证这些功率模块高可靠运行,在柔直换流阀功率模块设备研制、生产、试验、安装和调试的全链条中采用新工艺、新技术提高产品质量,保证了14万多个设备和元器件的可靠性,确保了单一元件发生故障不影响整个系统的运行。”周竞宇介绍。

其中,柔直阀功率模块高可靠性旁路技术保证了昆柳龙直流工程单一模块发生故障时不引起系统停电,目前这一技术已经被后续国内柔直输电工程采用。

昆柳龙直流工程柔直换流阀通过基于电气设计与控制策略结合的长寿命设计方案,提高了柔直阀可靠性。“我们可以把柔直阀想象成为不停被不同拳头捶打的物体,要保证它不受伤,一方面要通过电气设计保证它足够强壮,另一方面还要让拳头变得温柔均匀,这就需要控制策略出马。”这种“打法”现在也被运用到了远海海上风电送出工程中。“在远海,柔直阀一旦故障,运维起来难度大,检修窗口期短,所以对柔直阀等关键设备可靠性要求更高。”周竞宇介绍。

国内首根±800千伏柔性直流穿墙套管也经受住了考验。直流穿墙套管处于直流系统的“咽喉”位置,是特高电压等级的电流进入阀厅的关键设备,既要很好地传导电流,又要有非常好的绝缘屏障,同时尺寸不能太大。一直以来,电网工程中,直流穿墙套管使用量大、要价高,在设计、生产的原材料以及制作工艺上均存在难点。“这次我们在产品设计上取得重大突破,运行下来,它的绝缘裕度、机械强度等关键指标均比进口产品要高。”周竞宇介绍。

“昆柳龙直流工程创造的19项第一,既包含新技术路线也包含新设备首次应用。工程一投产,立即经受长时间大负荷考验,始终保持安全稳定运行,充分说明了工程建设质量过硬、研制的‘首台套’设备可靠,这起到了良好的示范作用,为特高压柔直等关键设备的大规模应用奠定了坚实基础。”冯鸫认为。