近日,电力现货市场“负电价”现象引发广泛关注。电不仅不要钱,发电方反而要向用电方支付费用?这背后究竟蕴含着怎样的市场逻辑?

国家能源局回应

10月31日,国家能源局负责同志在新闻发布会上作出了权威回应:“负电价”不等于电厂需要向用电企业倒贴钱,也不等于“负电费”。它是一种短期价格现象,是电力现货市场在供需作用下的正常反映。

一、负电价是什么?为何出现?

负电价,是指在特定时间段内,电力现货市场中出现的低于零的电价。在此情形下,发电企业若在此期间增加发电,不仅无法获得收入,还需向市场支付费用。

其出现主要是由于:在新能源装机规模占比快速提高的背景下,电力供需呈现结构性的不平衡。通过现货市场“负电价”,直接反映了新能源消纳能力或系统调节能力不足。当系统供应严重过剩时,现货市场通过负电价这一强烈信号,激励发电企业减少出力、用户增加用电,以迅速恢复系统平衡。

11月1日至21日期间,广东仅11月16日部分时段全省发电侧均价出现负电价。

主要原因是:恰逢周日,工业负荷低,同时受降温天气影响,空调负荷低,全社会整体用电需求明显下降。而在发电侧,广东大部分地区晴到多云天气为主,风速条件适宜,有利于光伏和风电发电。该时段内新能源大发,系统发电供给能力远大于用电需求,从而出现了“负电价”。

二、发电企业的理性选择:为何宁愿承受短时负电价?

面对负电价

发电企业为何继续发电?

这背后有着多重复杂因素的综合考量。

对火电机组而言,启停成本高、耗时长,并且频繁启停还会对机组寿命产生显著影响,增加维护成本。与其停机再启动,不如接受短时间的负电价,维持并网运行,这在经济上更为划算。同时,为应对新能源发电的波动性,确保电力系统供需平衡和安全稳定,需要保持一定规模的火电机组持续运行。

对于新能源场站,往往享有电价补贴等政策。尽管在现货市场申报了负电价,但叠加补贴、绿色环境溢价等市场外收益后,实际收入仍可能为正数,这使得继续发电成为经济上合理的选择。

三、关键辨析:负电价≠负电费

这是理解负电价现象最关键的一点:电力现货市场出现负电价,绝不意味着发电企业会收到“倒贴钱”的电费账单。

我国电力市场包含中长期市场、现货市场、辅助服务市场等多层次体系。其中,现货市场交易电量占比较低,一般在10%以内,而电力中长期合同则保障了发电企业电量电价的“基本盘”。综合考虑中长期市场交易、新能源补贴和绿证收入、以及煤电容量电价等因素后,负电价对电厂总体收益影响有限。以11月16日广东市场为例,全省日前均价167.7元/兆瓦时,出现负价时刻点3个;全省实时均价134.9元/兆瓦时,出现负价时刻点7个。

假设将日前和实时负价时刻点均价置0(模拟价格下限未调整至负值的情形),对发电侧收益进行比较。

下限为负电价

发电侧日前全电量电费20654万元,实时偏差电费-23万元。

下限为零电价

发电侧日前全电量电费20675万元,实时偏差电费-47万元。

负电价下,发电侧整体收益要多出3万元,两种场景下电费水平基本接近。

四、负电价下的发电企业收益分析

那么,在负电价的冲击下,发电企业的实际收益究竟如何?是否真的“发电即亏损”?

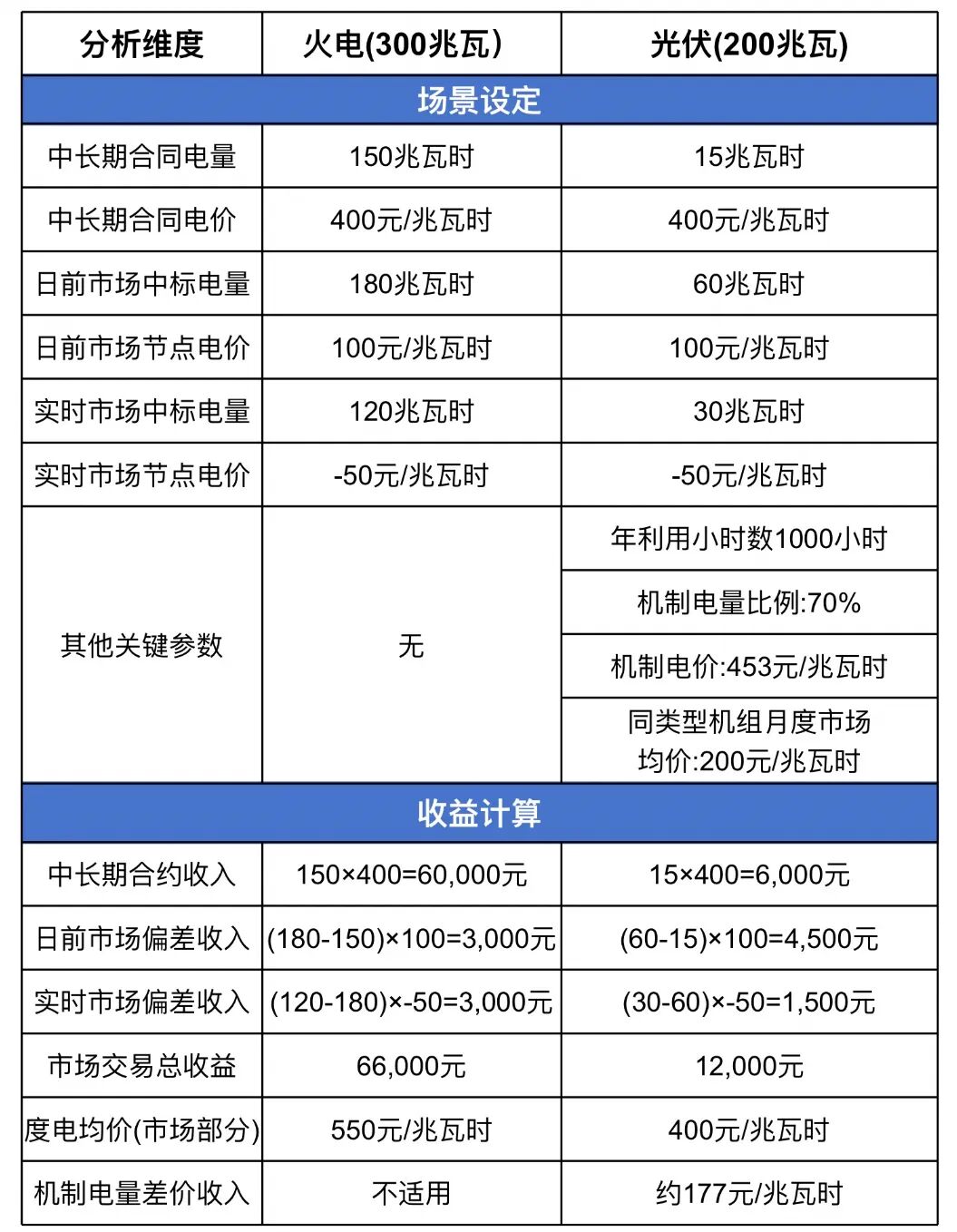

为了回答这个问题,我们分别对一台300兆瓦的火电和一个200兆瓦的光伏进行了详细的收益解构与测算。

结论

此处仅设定为一种场景,实时市场“负电价”引导机组降至最低技术出力,由于实时发电量低于日前中标量,火电/光伏不仅没有因为负电价亏损,反而获得正的偏差收入,再叠加中长期交易收入、机制电费补贴等因素后,最后提高了总体收益。当机组实际发电量高于日前中标电量时,考虑系统运行补偿后,机组收入也不会出现“负电费”。市场运行场景多样且复杂,此处不一一赘述。无论是何种场景,都不能简单认为,负电价就是“减收入”。

五、负电价:能源转型中的市场“信号灯”

短时“负电价”是电力市场的“信号灯”,清晰反映了特定时段内电力供大于求的状况。这一信号能够激励发电侧灵活调节,促使传统机组深度调峰,引导新能源合理预测出力;引导用户侧响应互动,鼓励用户在低价时段增加用电提升系统整体效率;还能激发新型主体参与,为储能、虚拟电厂等灵活性资源创造盈利空间。但如果长期出现“负电价”,可能意味着电力明显供大于求,需要根据市场价格信号进一步优化电力系统调节能力,增加灵活性资源投资建设。

下一步,市场运营机构也将加强市场运营监测,密切关注“负电价”发生频次和持续时间,科学研判风险,提前防范,稳定企业收益预期。同时,也要看到电力现货市场中,不仅有短时负电价,也有短时高电价,这正体现了市场价格信号在引导发用电行为、优化资源配置、推动新型电力系统建设的积极作用。负电价的出现,也标志着电力市场正在走向成熟,其价格机制正深刻影响着能源结构的转型与未来电力系统的构建。

供稿:广东电力调度控制中心、广东电力交易中心