刘吉臻,王庆华,胡阳,房方

(新能源电力系统国家重点实验室(华北电力大学),华北电力大学控制与计算机工程学院)

1、研究背景

2021年我国各项能源消费中,一次电力消费占比最高。截至2021年底,我国发电装机容量、发电量达到23.76亿千瓦、8.3万亿千瓦时,连续多年稳居世界第一。据国网能源研究院预测,到2030年,用电总量将由2021年的8.3万亿千瓦时增长到11.8万亿千瓦时,增幅为42%。未来我国用电需求仍将快速增长,电力行业保供面临巨大压力。同时,为响应能源转型需求,我国近年来不断加大新能源电力建设,多样化保障电力清洁、低碳、安全、高效供应。

2021年3月15日,习近平总书记召开中央财经委员会第九次会议,研究促进平台经济健康发展问题和实现“碳达峰、碳中和”基本思路和主要举措。会议指出,要构建清洁低碳安全高效的能源体系,控制化石能源总量,着力提高利用效能,实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建以新能源为主体的新型电力系统。

2、本文亮点

随着“碳达峰、碳中和”目标的提出,构建以新能源为主体的新型电力系统成为我国构建新发展格局、全面助力能源革命的重中之重。该文分析当前我国的能源、电力现状及挑战,厘清我国能源转型总体思路,多角度对比新型电力系统概念认知情况,并剖析其发展和实施现状。然后,从大系统运行视角对新型电力系统的内涵做出进一步解读和阐述,提出“多源互补、源网协同、供需互动、灵活智能”的新型电力系统特征,并对其中六项关键技术的定义、技术和工程应用现状、发展前景和趋势等进行探讨。

3、重点内容

1)我国能源转型总体思路

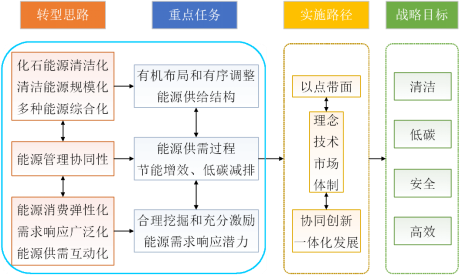

2021年3月,“十四五”规划纲要重申推进能源革命,建设清洁低碳、安全高效的能源体系,提高能源供给保障能力。同时,“十四五”也是碳达峰的关键期、窗口期,需进一步实施可再生能源替代行动,深化电力体制改革,构建新型电力系统。在此期间,能源安全、能源脱碳是能源转型的重要指导思想。目前,结合能源政策导向、能源利用现状及发展趋势,逐渐形成并提出了我国能源转型总体思路,如图1所示。

图1 我国能源转型总体思路

2)新型电力系统的内涵

新型电力系统响应国家能源安全战略和“碳达峰、碳中和”目标,以服务我国社会经济高质量发展为首要任务,是未来生态文明建设整体布局的重要一环。

在电源侧,规模化强随机波动新能源电力是新型电力系统安全稳定运行的首要挑战。立足各地资源禀赋,需因地制宜建设大型清洁能源基地、分布式新能源,合理配置风、光、水、火、储等不同电源形式并发挥其多源互补作用。

在电网侧,高比例风光新能源电力使得电源侧电力电子化、弱惯量支撑等特点逐渐显现。需研发电压源性逆变器,研制构网型风电场、光伏电站,充分利用多种储能方式,发展构网型源网协同与安全防御控制。

在需求侧,电力负荷成为重要随机源,在典型环境、政策与复杂社会用电习惯交互下严重干扰电力系统运行秩序,甚至在极端条件下危及电力安全。需引入多容量、多类型用户储能方式,有序利用可平抑负荷资源并深度挖掘工业生产与用户消费等需求响应潜力,构建电力负荷需求管理机制。

信息流、能量流和价值流的有机融合,数字化技术体系的构建,先进“云–大–物–移–智–链”技术的使用,以及各要素、各环节的灵活智能调控将是新型电力系统清洁、低碳、安全、高效运行的内核支撑。

3)新型电力系统特征

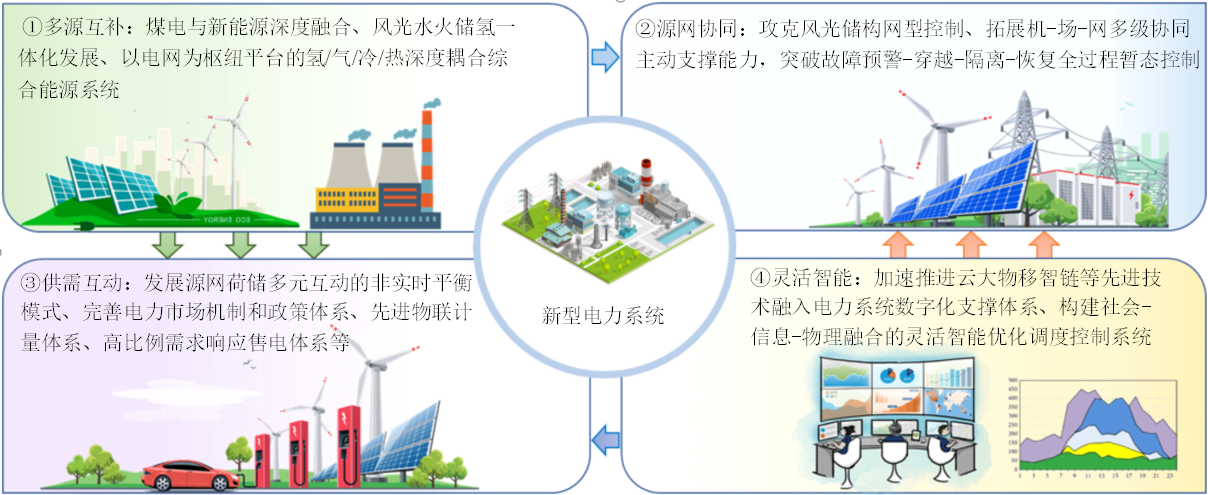

随着大规模新能源电力接入电网,电力系统需要在随机波动的负荷需求与电源之间实现能量供需平衡,其结构形态、运行控制方法以及规划建设与管理发生根本性变革,形成以新能源电力生产、传输、消费为主体的新型电力系统。新型电力系统的主要特征可以概括为多源互补、源网协同、供需互动和灵活智能四方面,如图2所示。

图2 新型电力系统的特征

4)新型电力系统关键技术

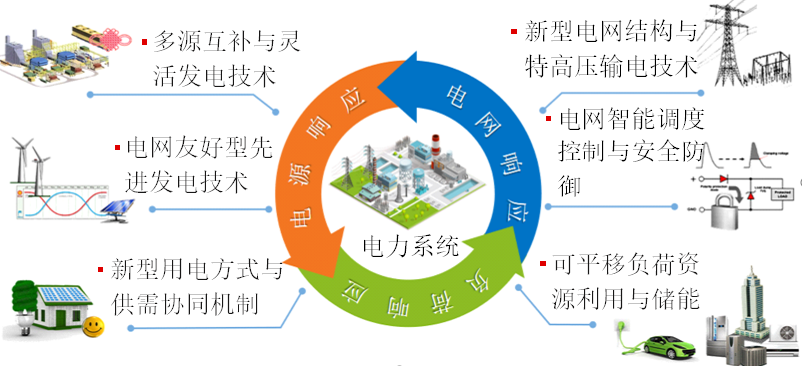

如图3所示,围绕我国新型电力系统的多源互补、源网协同、供需互动和灵活智能等重要特征,从电源响应、负荷响应以及电网响应三个角度,提出了多源互补与灵活发电技术、电网友好型先进发电技术、新型用电方式与供需协同机制、新型电网结构与特高压输电技术、电网智能调度控制与安全防御、可平移负荷资源利用与储能等六大关键技术,并对亟需突破的关键技术进行梳理分析。

图3 新型电力系统的关键技术

4、结论

通过梳理我国能源电力行业的发展现状、面临的挑战和国家政策导向,强调了我国新型电力系统建设的重要价值和意义。立足我国能源资源禀赋和未来发展目标,厘清了我国能源转型总体思路,多角度综述了新型电力系统概念的认知情况,剖析了新型电力系统的发展和实施现状。从大系统运行视角对新型电力系统的内涵做出进一步解读和阐述,凝练提出“多源互补、源网协同、供需互动、灵活智能”的新型电力系统特征。最后,围绕电网友好型先进发电技术、多源互补与灵活发电技术、新型电网结构与特高压输电技术、电网智能调度控制与安全防御技术、可平移负荷资源利用与储能技术、新型用电方式与供需协同机制等方面对各项关键技术的定义、技术和工程应用现状、发展前景和趋势等进行了深度讨论。

5、团队介绍

新能源电力系统国家重点实验室围绕能源转型发展与双碳目标国家重大需求,发展新型电力系统构建理论,攻克灵活发电及主动支撑、多源互补与源网协同控制技术,解决行业发展中面临的重大工程技术难题,为新型电力系统稳定运行与大规模新能源消纳提供基础研究、重大技术攻关和科技人才支撑,建设成为新型电力系统领域原创技术策源地和国家战略科技力量。

引文信息

刘吉臻 , 王庆华 , 胡阳 , 房方. 新型电力系统的内涵、特征及关键技术[J]. 新型电力系统. 2023, 1(1): 49-65.

LIU Jizhen, WANG Qinghua, HU Yang, FANG Fang. Connotation, Characteristics and Key Technologies of the New Power Systems[J]. New Type Power Systems. 2023, 1(1): 49-65. (in Chinese)

作者介绍

刘吉臻(1951),男,博士,教授,中国工程院院士,研究方向为智能发电理论与技术、发电过程建模与控制、工业过程测控理论与技术等,ljz@ncepu.edu.cn;

王庆华(1987),男,博士,助理研究员,研究方向为综合能源系统优化与控制、能源系统低碳转型与决策,wangqhcr@ncepu.edu.cn;

胡阳(1986),男,博士,副教授,研究方向为新能源发电过程非线性动态建模及优化调控, hooyoung@ncepu.edu.cn;

房方(1976),男,博士,教授,研究方向为智能发电、先进发电过程建模控制与优化,ffang@ncepu.edu.cn。