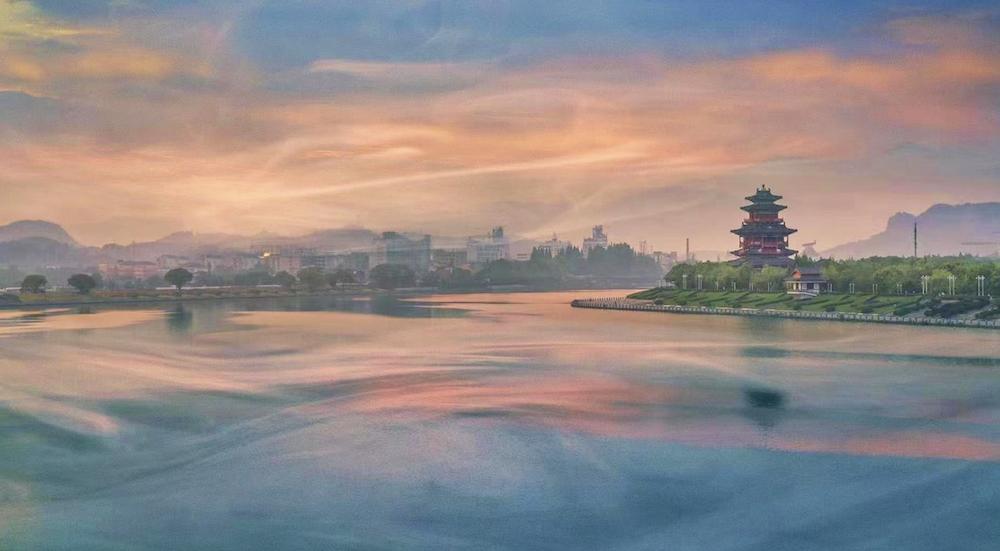

山河源起,汇三山六江之源。

千年古都,因少微处士建州。

从1919年,26瓦的木炭发电机点亮丽水的第一盏灯到现在,丽水电力已经走过了百余年的历程。

从最初的2.3千伏发展成为如今的1000千伏特高压电网。丽水电力在党的光辉指引下,一路砥砺前行,秉承“浙西南革命精神”,历经坎坷,艰苦奋斗,为发展山区经济,促进社会文明,改善了丽水人民的生活和品质,不断的努力。“十三五”之中,丽水电力坚定不移贯彻落实国网公司、省电力公司和市委市政府的决策部署,挺起“秀山丽水图自强”的精神脊梁,围绕打造“山区生态能源互联网示范窗口”战略目标,实施“三年落地百亿投资,再造一个丽水电网”的龙头工程,全面打通了浙西南电力的大通道,为浙江电力发展大局和丽水实践“两山”理念而做出积极贡献。

从峥嵘岁月中走出的光明之路

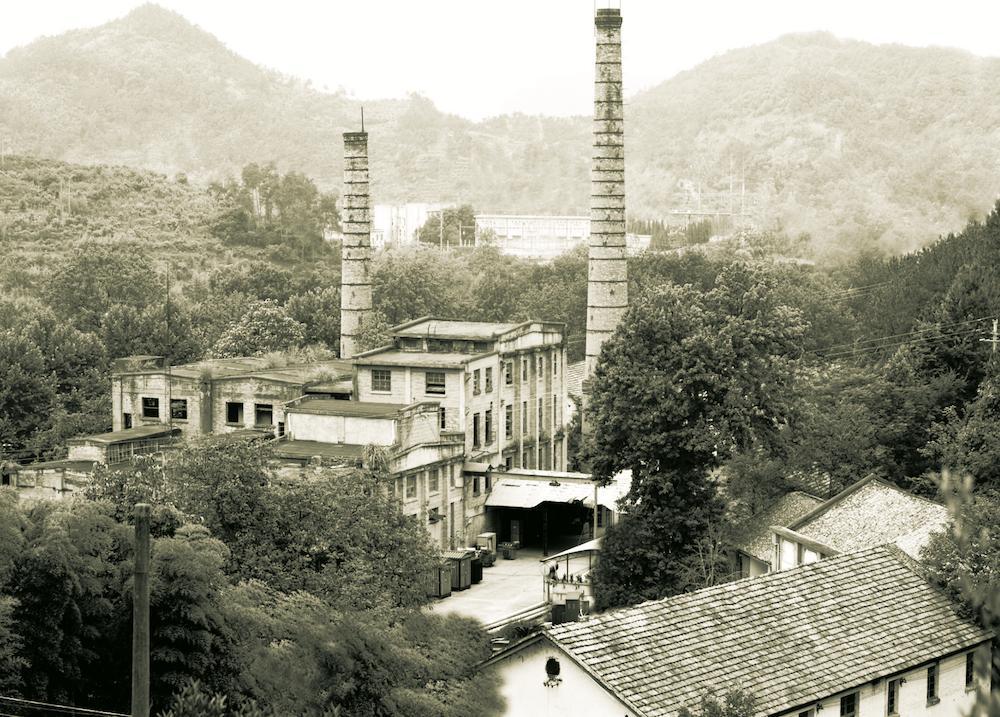

1919年,郑宝琳先生等人筹资一万块银元创建普明电灯公司。1920年6月,该公司正式向丽水部分机关、学校、商店、居民供电。1937年,抗日战争全面爆发,浙江大部分地区被日军占领,杭州沦陷。浙江省建设厅、教育厅等许多重要机构迁到丽水,丽水成了浙南政治、经济、文化的中心,成了浙江抗战大后方。当时,华东最大的铁工厂主场就设在丽水大港头。为了保障铁工厂电源,当时的浙江省省长黄绍竑把散落在丽水11家发电厂进行合并,成立了浙东发电厂。历时5年,为铁工厂提供了稳定的电力供应,为抗战做出不灭的贡献。

抗日战争期间,日军对丽水地区出动423架将次飞机,投弹1796枚。致使丽水城内机关、学校、工厂、居民,庙宇等12237间房屋被毁。其轰炸时间、次数、经济损失,均为“浙江之最”。丽水电力设施遭受破坏严重。

1949年,丽水市仅有一私营发电机组53千瓦,年发电量3.6千瓦时,电力工业面临危机,步履艰难。六十年代中期,随着国民经济的发展,全市用电设备迅增,电力供需矛盾突出,严重制约了地方工业和山区经济的发展。

遂后,丽水市把电力建设重点放在扩大火力发电机组上。1965年至1972年,桃山火电厂建成投运火力发电机组5台,总装机容量4000千瓦,供电能力的提高,大大缓和了电力供需的矛盾。

红色旗帜下的点亮美好生活之路

百年建党,千年筑梦。

丽水被誉为“中国著名水电之乡”,境内有大小水电站805座,全市水电装机容量282.53万千瓦,占全省的40%。1000千伏特高压输变电,极大保障了华东地区的清洁能源输送。2020年,丽水全社会用电量118.10亿千瓦时,生产总值(GDP)突破1500亿元,人均GDP约67000元。此间,丽水全社会最高用电负荷攀升至226.72万千瓦时。

跨山统筹,创新引领。丽水电力人一代一代的坚守,一代一代的砥砺前行,让光明送向城市、山村的各个角落,用电能带动城市发展,用电力人“不断钻研,不断努力,不断超越”的精神,引领着时代的发展,响应地方政府的号召,实践“两山”理念,开启了超强电网模式,步入双核时代,为实现“碳达峰·碳中和”目标做出贡献。

电力的领先,超强的建设,让德国肖特集团的中国生产制造中心在丽水落地,让“全球最美书店”的平民书局先锋书店在丽水开设分号,让跨境电子商务综合试验区在丽水设立……丽水成为是浙江高水平生态文明建设及高质量绿色发展和经验的重要窗口。

丽水如此,浙江如此,中国如此。从拱宸桥的第一盏灯,到现在世界第一的500千伏海底电缆,每一步都见证者砥砺前行的脚印。在党的光辉指引下,电力人成为城市光明和生命线的守护者。

站在山顶上俯瞰整座城市,大街小巷,灯火通明,其乐融融。

责任编辑 | 马立晓