2025年7月,国家发展改革委、工业和信息化部、国家能源局联合发布《关于开展零碳园区建设的通知》(发改环资〔2025〕910号)(以下简称本文件),首次以部委联合文件的形式明确提出“零碳园区”建设的具体路径与标准,标志着我国园区绿色转型进入“零碳化”发展新阶段。

本文从发展历史、定义与标准、关键技术三个角度,对政策进行延伸解读。

一、零碳园区发展历史

在不同的宏观经济背景下,园区发展呈现不同的形态。从能源利用的角度出发,我国园区发展大体经历了以下三个阶段:

第一阶段:循环经济导向阶段(2000年前后至2009年)

在资源节约和污染治理战略背景下,该阶段以循环型园区与生态工业园区为主要形式,园区建设多依赖政府主导,强调污染控制与资源综合利用的初步布局,但缺乏系统的能源与碳排放管理体系,主要解决“看得见”的废物与排放问题,例如柳州循环经济工业区(国家发改委批准的首批国家循环经济试点园区(2005年))、天津经济技术开发区(泰达)产业共生项目(国家生态工业示范园区(2008年),国家级经开区绿色发展联盟发起单位)等,成为我国绿色园区建设的雏形。

第二阶段:能效与低碳导向阶段(2010年–2020年)

随着我国成为全球最大的能源消费与碳排放国,节能减排成为国家战略重点。在这一时期,“绿色发展”理念被正式写入“十二五”“十三五”国家发展规划,园区建设进入以能源效率提升和碳排放强度控制为目标的新阶段。该阶段主要以低碳园区、绿色园区为主要形式。同时,还有节能型园区、能效对标型园区、绿色生态城区等形式。例如,苏州工业园区、广州经济技术开发区、天津滨海高新区等。这三大园区不仅在能效提升、碳排控制、绿色制造等方面取得显著成效,也为第三阶段向“零碳园区”跃升奠定了良好的基础。

第三阶段:零碳导向阶段(2020年至今)

2020年,我国在联合国大会上正式提出“碳达峰、碳中和”目标,标志着绿色发展进入以碳排放总量控制为核心的深度脱碳时代。园区作为能源消费和碳排放的重点区域,被赋予更高战略定位,建设“零碳园区”成为实现“双碳”目标的重要抓手。本文件明确提出零碳园区的理念、评价指标、核算方法,并提出试点先行、分阶段推进的政策体系,是我国零碳园区发展的里程碑。

当前,全国已有多个地方(如雄安新区、苏州高新区)启动零碳园区试点建设,实施绿电直供、源网荷储调控、园区虚拟电厂等创新模式,探索碳排放总量控制与多能协同路径。

二、零碳园区的定义与核算标准

2.1 零碳园区的定义

近年来,随着“双碳”战略的全面推进,地方政府、行业组织及专业协会纷纷围绕零碳园区建设发布了一系列标准文件。这些标准在一定程度上为园区设计、评估、监管和改造提供了技术支撑和制度依据。目前已发布的标准主要包括三类:

一是地方标准,如《雄安新区零碳园区评价标准 第1部分:公共建筑园区》(河北雄安新区管理委员会发布),立足特定区域实际,提出涵盖建筑单体、能源系统、交通出行等多维度的评价指标,具备较强的落地性和实践导向。但该类标准适用范围有限,缺乏可推广性与通用性。

二是团体标准,如中国节能协会提出的《零碳园区评价技术规范》(T/CECA-G 0344—2025),中华环保联合会发布的《工业园区碳中和评价方法(T/ACEF038—2022)》,中国科技产业化促进会发布的《智慧零碳工业园区设计和评价技术指南》等。这些标准多以行业协会牵头,立足工业园区的实际运行特点,构建了相对完善的评价体系和评分方法,较适合在特定产业领域中推广应用。然而,团体标准本质上为推荐性技术文件,尚不具备法律强制力,其采用程度依赖于企业或地方政府意愿。

三是国家或行业标准,如国家标准委的《绿色工业园区评价通则(征求意见稿)》、生态环境部的《国家生态工业示范园区标准(修订征求意见稿)》等。目前尚未形成体系化成果。

值得关注的是,截至目前国家层面尚未出台统一的“零碳园区”术语定义与权威技术规范。《关于开展零碳园区建设的通知》本身为指导性政策,并未从法律或标准层面对“零碳园区”这一概念进行精确定义,但是基本符合零碳园区的建设需求。

依此,零碳园区可定义为:在明确物理边界的开发区或园区范围内,通过加快用能结构转型、推进节能降碳、优化产业结构、集约资源利用、完善基础设施、加强能碳管理与技术应用,实现碳排放量与碳中和量动态平衡,在核算边界内年度二氧化碳净排放量为零的综合性园区形态。

其核心特征包括:

·边界清晰、核算科学:明确“园区整体”或“园中园”的建设边界,并依据文件给出的统一的碳排放核算方法开展系统核算。

· 以“零”为目标,强调净排放为零:包括能源活动碳排放与工业过程碳排放,需通过绿电直供、节能技术、碳交易等方式实现平衡。

· 高比例清洁能源利用:引导性指标中,清洁能源消费占比应达到90%以上。

· 全生命周期管理:涵盖从规划设计、项目建设到运行管理的全过程碳控制。

· 技术、制度、商业模式协同:构建“政策+市场+技术”协同推进机制,形成可推广的示范样板。

本文件中,以单位能耗碳排放为核心指标;以2025年为基准年,确定零碳园区建设期,围绕零碳园区建设指标体系提出建设目标,明确零碳园区建设的路线图、时间表以及不同阶段建设重点等。

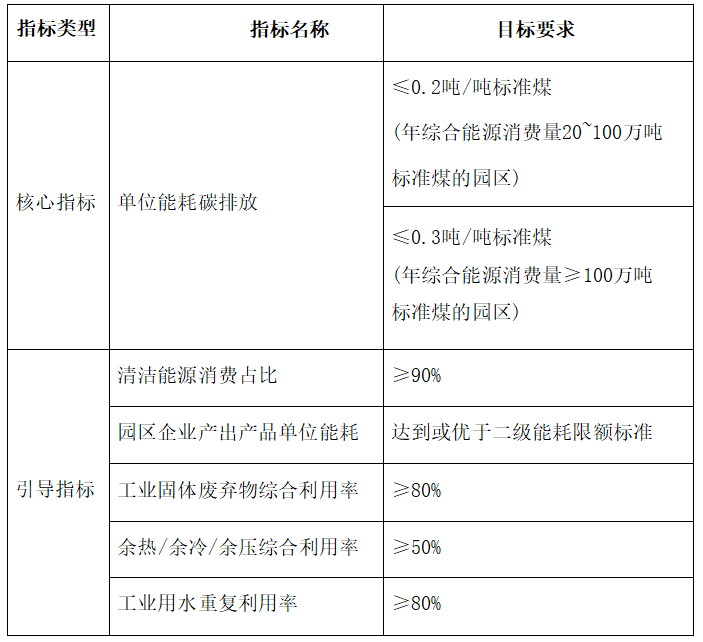

表1 国家级零碳园区建设指标体系(试行)

核心指标是国家级零碳园区建设验收的基本前提,园区只有满足文件给出的标准要求,方可申请正式验收。引导指标在建设过程中提供路径指引,虽非强制要求,但对提升园区低碳化水平、提高评估通过率具有积极意义。

在国际上,“零碳园区”通常也称为“Net Zero Carbon Industrial Park”,其内涵强调“脱碳基础设施”“可再生能源”“高能效建筑”“碳足迹透明”“碳补偿机制”等元素。所以,方案申请时,要结合园区用能与碳排放特征来确定目标。

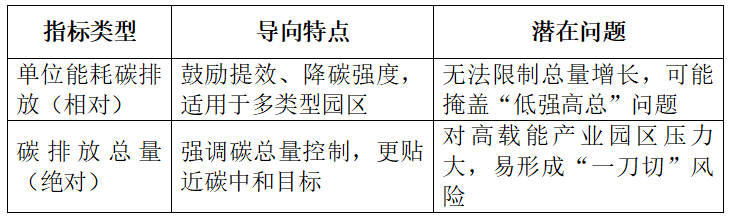

以相对碳强度为衡量核心,反映出当前园区评价体系更倾向于能效导向的减碳策略,强调单位能源消耗的碳排放效率,具有技术中立性和普适性优势。然而,从“双碳”战略总体目标来看,碳排放绝对总量的控制才是实现国家碳达峰、碳中和的根本要求。如果仅以相对指标为核心,可能会掩盖部分高能耗高排放园区通过“结构优化”维持低碳强度但总量不降反升的问题。例如,一个高载能园区若采用先进工艺提升能效,即可达到单位碳排放控制要求,但其整体碳排放量仍可能持续上升,不符合“零碳”本义。因此,以哪一类指标为“核心”导向,直接决定了园区减碳的行为逻辑与评价导向:

表2 碳排放相对强度与绝对总量对比

“低强高总”即碳排放强度低、但碳排放总量高。这是单位能耗或单位产值碳排放较低,但园区整体能耗大、产值高,因而碳排放总量依然很大的一种情况。

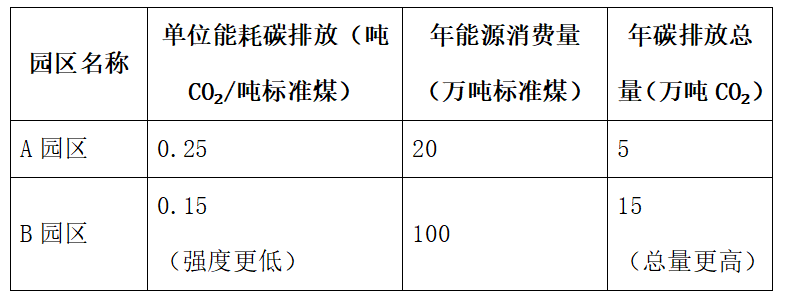

假设有两个园区:

表3 示例对比

可见,虽然B园区的单位碳排放更低(更清洁、更高效),但由于其规模更大、能源消费总量更高,导致碳排放总量远高于A园区。这就是典型的“低强高总”现象。

在零碳园区建设初期,以单位能耗碳排放作为约束性底线指标具有现实可行性,便于推动园区广泛起步与低成本减排。但随着建设推进、绿电比重提升与能碳平台完善,未来应逐步引入“碳排放绝对值控制”作为补充指标或长远目标,推动园区真正实现碳达峰乃至“净零排放”。

科学合理的零碳园区指标体系,应实现“相对指标+绝对约束”的双轨融合机制,既保证技术路径的多样性与可比性,也引导园区走向真正的总量减排和碳中和。

2.2 园区碳核算方法

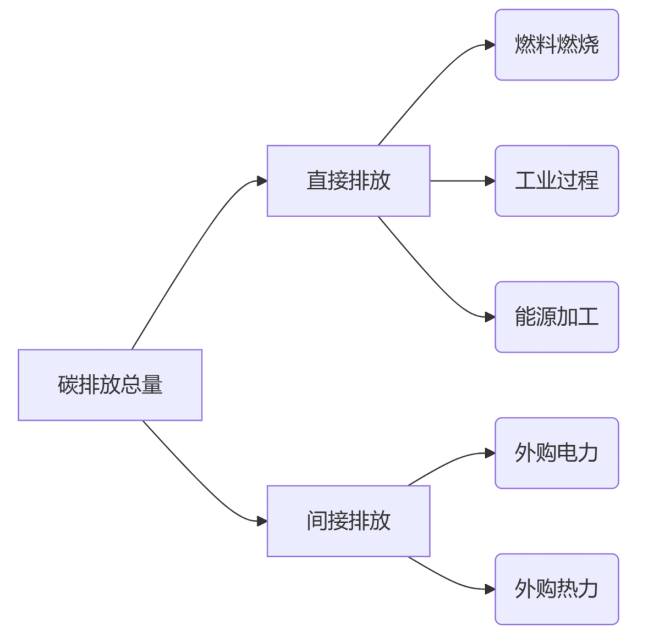

文件中,园区碳排放的核算边界为一个自然年内园区内能源活动和工业生产过程产生的直接或间接碳排放之和。而且碳排放指二氧化碳排放,不包括其他温室气体。

E园区=E能源活动+E工业过程

式中:

E园区为园区碳排放量(万吨);

E能源活动为园区能源活动产生的碳排放量(万吨);

E工业过程为园区工业过程产生的碳排放量(万吨);

文件同时给出了能源活动和工业过程的核算方法。

图1 园区碳排放的结构示意图

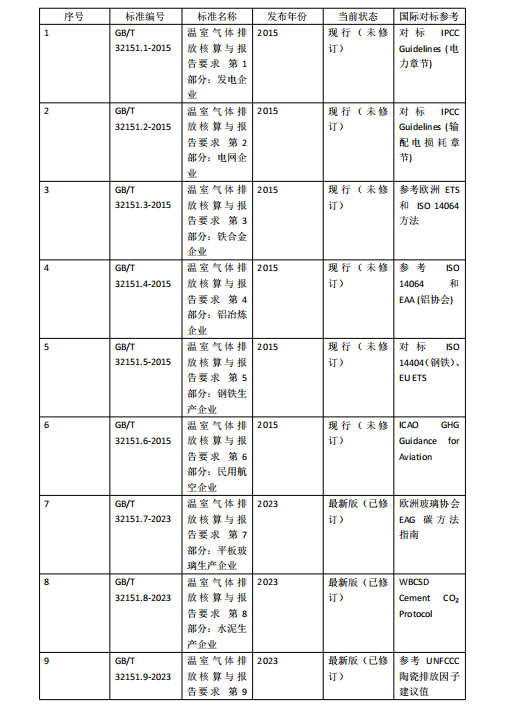

本质上,企业活动是园区碳核算的基础,企业的碳排放核算方法有如下国家标准:

表4现行碳排放核算标准

三、零碳园区的关键技术体系

从碳排放结构可以得出,实现零碳园区关键技术主要包括用能低碳转型(减少化石燃料的排放)、工艺转型(绿色制造,减少原料的直接排放)、碳监测与交易平台三部分。

图2 零碳园区技术体系

1、用能低碳转型(控制能源活动排放)

对应排放项:化石能源燃烧、电力/热力间接排放。

目标:减少园区因能源使用而产生的CO₂排放。

关键技术路径:

· 可再生能源多元化接入(光伏、风电、地热、生物质、绿电交易、绿电直供,实现高比例可再生能源替代);

· 综合能源系统与源网荷储一体化控制(多能互补,布局冷热电三联供系统,提升能源使用效率; 鼓励采用“源网荷储”一体化配置,提升园区内部自发自用比例);

· 清洁能源供热(如氢能供热、绿电驱动);

· 氢能耦合系统(探索“光伏制氢+工业用氢+余热耦合”的氢电一体化方案);

· 能效提升与极致能效(如电锅炉、电驱压缩机替代燃气设备等设备升级; 建筑能效提升与绿色设计);

· 能源梯级利用(如余热余压余能利用、工业水与废弃物循环利用)

2、工艺过程减排(控制原料过程排放)

对应排放项:工业生产过程碳排放(如水泥、钢铁、铝、电石等生产过程中,原料化学反应的排放)。

目标:减少生产过程中化学反应、碳质原料释放造成的CO₂排放。

关键技术路径:

· 工艺替代与绿色制造(如无碳电解铝、氢冶金钢铁、低熟料水泥);

· 原料替代(如生物质或非碳原料);

· 工艺过程碳捕集、封存与利用(CCUS);

· 精益生产与绿色供应链设计(全生命周期LCA优化);

3、数字化能碳管理平台(通过管理手段抵消剩余排放)

对应功能:管理手段、计量、核算、核查、碳信用管理。

目标:实现对碳的“可测、可控、可交易”。

关键技术路径:

· 能碳管理平台建设(实时数据监测与调度);

· 产品碳足迹评估与碳标签管理(碳足迹认证+碳标签);

· 园区层级碳账户/碳资产运营机制(园区碳账户+CCER开发);

· 对接碳市场(全国碳市场、自愿减排CCER交易);

· 通过绿证、碳汇、CCUS 等方式实现“净零”闭环;

· 负荷优化与虚拟电厂调度。

四、结束语

据统计,我国80%的工业企业已集中在园区,园区工业总产值占到全国的50%以上,碳排放占全国的31%,工业园区肩负着实体经济和降碳减污的重大使命。

零碳园区不仅是落实“双碳”目标的重要抓手,更是推动绿色制造、能源结构转型与产业高质量发展的关键突破口。当前,围绕碳排放总量与碳强度“双控”、绿色技术与能碳平台“双驱”的体系性建设已初具雏形,未来还需在制度协同、市场机制与工程可行性方面不断完善。通过因地制宜推进绿色能源替代、深度工艺减排与数字化碳管理平台建设,逐步实现从“低碳转型”到“净零示范”的跃升,打造一批可复制、可推广的零碳园区典范,将为我国实现碳中和目标提供坚实支撑与产业引领。

上一篇:无