文章来源:《供用电》杂志

作者:肖新华、黄明烨 ,宋志强

(1.国网信息通信产业集团国网信通亿力科技有限责任公司,福建 福州 355000;

2.国网信息通信产业集团有限公司,北京 102200)

摘要

低压配电网作为连接电网和用户的末端环节,一直存在线路实时运行状态获取困难,无法形成有效的数据流,可通过信息化、智能化的手段对低压配电网的运检工作进行有效的支撑,进而提升供电可靠性和用电服务质量。智能配变终端是集用电信息采集、设备运行状态监测、智能控制与通信等功能于一体的二次设备,可综合处理低压配电网中的数据信息。文章介绍了智能配变终端所具备的强大的本地计算处理与服务能力,分析通过挖掘智能配变终端的数据采集和计算能力,建立强大的数据流,来支撑后台管理信息系统,从而建立低压配电网智能运检体系。

0

引言

在电网运行生产中,低压配电网在物理上联接着电力生产与电力消费 [1–2] ,是电力商品交付用户的最后一个环节,随着我国经济的发展,电网用户对于供电服务的要求也日益提升[3–4] ,主要体现在以下几个方面:

1)供电质量。伴随生活水平不断提高,人们日常生活中电气化水平日益提升,对于用电质量要求越来越高,对于日常停电、低电压等影响日常用电质量的反馈越来越多,且随着电力体制改革,未来售电侧放开后,供电质量将与用户的选择密切相关[5–7] 。

2)服务质量。电力用户的日常用电行为关系国计民生,电网公司需要及时对于用户的诉求做出响应[8–9] ,如营销座席接到客户报修电话时,需要根据客户提供的信息第一时间对客户的报修做出答复,如果无法第一时间答复,将大大影响电网公司的社会形象[10]。

所以,传统的低压配电网管理模式已经无法应对新形势下电力改革和智能电网发展的要求,如何高效地开展日常的巡视管理、停电管理、抢修管理、保电管理等运行检修工作,是后续进一步强化客户导向,建立更加贴近市场与客户、快速响应客户诉求的供电服务新机制的基础[11]。

01

低压配电网运检管理体系现状

低压配电网跟输电网相比存在投资少,运维人员水平参差不齐,对重要设备运行状态和台区内用户用电情况缺乏主动感知的手段,运行检修工作还是停留在计划检修的形式[12];同时由于缺乏数据收集的手段,无法建立信息化、智能化的运检管理体系。

在配变侧,变压器、开关接点、JP柜等缺乏负荷、动环监控,存在一定安全隐患,且设备运行寿命难以最优化;在线路侧,低压配电网线路故障难以有效排查和定位,缺乏智能化手段,人工巡检工作量大、效率低,且效果有限(多为事后响应);在用户侧,分布式能源、充电桩等新能源的大量接入影响低压配电网的电能质量和稳定运行,缺乏有效监控手段。

对于数据的处理由于缺乏现场一次设备的感知和状态数据收集,因此无法对低压配电线路/设备的状态感知及异常进行精确定位。上层的生产管理系统无法实现运检营销数据的融合贯通,从而无法实现基于多元数据的故障研判、故障定位,使应用层加强大数据应用,从传统“被动抢修”变“主动运维”。

落后的运检管理方式,无法改进供电质量,提供更加优质的服务质量,信息化和智能化水平低下,也对客户服务质量造成了影响。营销管理人员和用电客户无法对故障抢修、计划检修等影响用户用电体验的工作进行全过程的了解,运检工作过程也缺乏透明化的有效手段,以持续提升用户用电感知和用电满意度。因此低压配电网的运检体系需要有强有力的技术手段来支撑,通过引进物联网监测、多模通信、大数据、云计算等各种技术,为电力营销、调度和发策等各种专业提供相关信息化支撑,为电力客户提供相关服务,来实现供电服务能力和供电服务质量的提升[12]。

02

智能运检检查体系构建思路

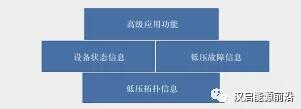

2.1 数据分析

为进一步提升配电网管理的智能化水平,除了传统的巡视、检修工作外,依托信息化、智能化建设可以支撑以下业务[13]:实时监测设备重过载、三相不平衡、电压异常等数据,将配电网相关运行情况数据进行汇总、分析;研判停电影响范围、形成停电影响客户清单;对故障进行提前预警、研判和定位 [14]。因此要建立低压配电网的智能化、信息化管理,从所需开展的业务分析,需要获取的主要数据流为 [15]:低压拓扑信息,低压故障信息,低压设备状态信息(电流、电压、有功功率、无功功率、温度等),线路/设备运行信息(线损、无功补偿、三相不平衡、重过载等)。其中低压拓扑信息体现了设备间的连接关系、拓扑关系和隶属关系,是开展运检和营销相关业务的数据基础;低压故障信息是故障快速告警、定位、抢修指挥,以及客户报修和客户服务指标的关键信息;设备运行信息和设备状态信息将整体影响到供电服务可靠性,将信息结合大数据分析技术,可以提前预判设备的运行信息,将传统的检修工作从计划检修变为状态检修,将被动的配电网变为主动的配电网;这些基础数据间的关系如图1所示 [16] 。

图1 基础数据关系

Fig.1Basic data relationship

2.2 数据采集

一个能够满足低压台区智能运检管理所需的数据流,需要有一个强有力的技术支撑手段来进行数据的采集、清洗、分析、上报。

1)物联网关(IOT gateway,IG)。目前低压配电网安装的最主要的智能类设备就是智能电表和各种在线监测装置,智能电表具备设备状态信息和故障告警功能,主要通过用电信息采集系统来进行数据的采集和处理,在业务处理上更加关注用户的电量信息,与运检业务要

求不一致;在线监测装置 [17]由于安装的时间不同,采集的数据格式也不同,导致要获取不同厂商的设备数据要时,只能上报到后台,从各个厂商的主站系统去统一获取,再进行加工处理,因此需要在低压配电网实现各类智能装置信息汇聚节点,并采用标准信息模型、通信规约与主站系统交互,实现数据的统一采集,根据业务需要来汇总处理。

2)边缘计算(edge calculation,EC)。低压配电网的运行状态瞬息万变,其需要处理的数据要求实时性比较强,如果直接通过主站来进行处理,不一定能够满足业务的需求,而且一旦上传数据量过大时,也会对主站的通信等造成压力,降低了主站性能,因此需要终端具备较强的本地计算处理与服务能力,可综合处理本台区数据信息,提高故障处理实时性[18]。

3)软硬件解耦(software and hardware decoupling,SAHD)。低压配电网覆盖范围大,监控的设备众多,随着低压配电网业务的不断发展,如果每次业务都需要对硬件设备更新换代,将是一笔巨大的投资。因此需要通过现代成熟的嵌入式操作系统、虚拟机及容器技术,实现硬件、驱动与APP软件解耦,提高开发效率,从而能够根据实际业务变革,对设备的功能不断更新换代,促进应用丰富化。

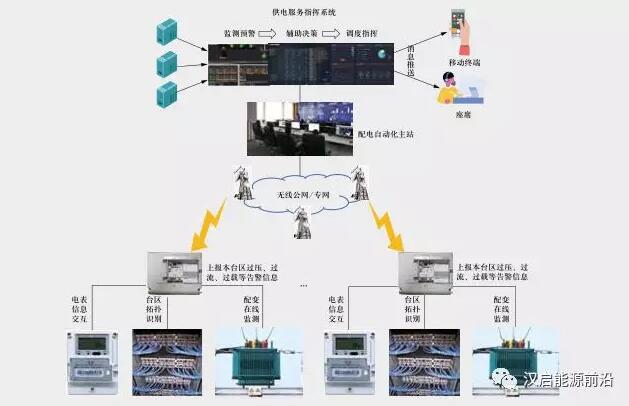

2.3 系统架构

通过智能的数据采集处理机制 [19],建立了低压配电网智能运检管理体系信息化架构,如图2所示。以本地化的智能数据处理装置进行数据的实时加工处理,统一的主站系统结合大数据平台,根据业务需要对数据进行分发和存储。由于数据已经进行了本地化预处理,因此在主站侧更加关注数据时效性,对于实时性要求比较强的数据可直接通过终端进行处理。主站只是一个高速分发通道,对于不要求实时性,但是要进行汇总计算的,主站侧可以提供相关的功能处理。通过主站和终端的配合,为上层的信息化系统屏蔽了底层监测类设备数据获取的细节,使信息化系统可直接使用数据。

图2 智能运检管理体系信息化架构

Fig.2Informatized architecture of intelligent operation and inspection managementsystem

03

基于智能配变终端的运检体系建构方案

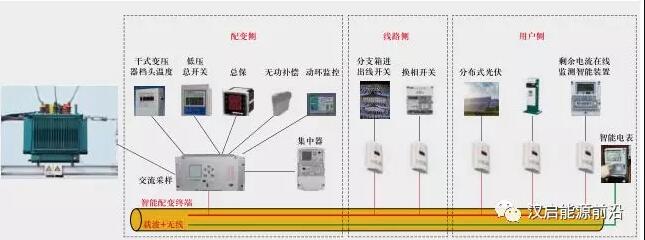

3.1 智能配变终端

智能配变终端(intelligentdistribution terminal,IDT)是集用电信息采集、设备运行状态监测、智能控制与通信等功能于一体的二次设备[20],满足台区基础运行信息监测分析、电能质量监控、台区需求侧管理、低压配电网运维管控、信息模型标准化、主站终端协同控制等要求。同时,还可以根据安装地区配电网的特点和网架结构,实现拓展遥控、分布式电源、三相不平衡、变压器低电压监测等应用功能,如图3所示。

图3 智能配变终端功能

Fig.3Intelligent distribution terminal function

为了实现低压配电网的精细化和智能化管理,实现对配变、低压设备、无功补偿装置的运行监测、本地控制和数据汇聚上传功能,智能配变终端能够整合现有资源,满足快速变化的业务需求。由于设备种类众多、缺乏统一标准,而且低压配电网的新需求爆发式增长,传统的配电网配变监测终端本身(接口、协议、功能扩展等)相关功能都是直接固化在硬件里,配电网的业务拓展和功能深化应用均受到限制,为此通过云计算中虚拟化容器技术为用户提供最近端服务,实现软件的APP化,从而使配变终端从功能机向智能机演进。

3.2 配变终端与电能表交互

实现电网管理信息化、智能化的基础在于如何维护电网设备间的拓扑关系,即设备拓扑关系。设备拓扑关系是电网信息化管理中,实现与电网相关分析功能的基础,如电网的故障分析、电源点追溯、供电路径分析等是建立在设备拓扑关系的基础上。在低压配电网中,最主要的拓扑关系即要建立“站(变电站)—线(馈线)—变(配变)—箱(电表箱)—户(用户)”的拓扑关系。

由于低压配电网的工程作业施工管理规范化无法与高压电力工程相比,因此对配电网资料管理比较薄弱,导致低压配电网的拓扑关系维护往往不具备历史图纸可以查找和确认。同时低压配电网的异动频繁,台区内用户经常会发生变动,基层班组人力有限经常无法在流程的规范时限内完成异动图纸的维护,使维护数据的准确性下降,造成低压配电网异动图实不符的情况,严重影响到高级功能的使用。如果一个用户的供电配变发生变动后,没有及时进行拓扑关系维护,当该用户原所在配电台区发生电网故障时,后台系统就将发送错误的停电信息,造成用户的困扰。在安装了智能配变终端的低压台区中,可以通过智能配变终端和智能电表相结合的方式开展低压配电网的拓扑动态维护,以及故障研判和预警等高级功能的应用。

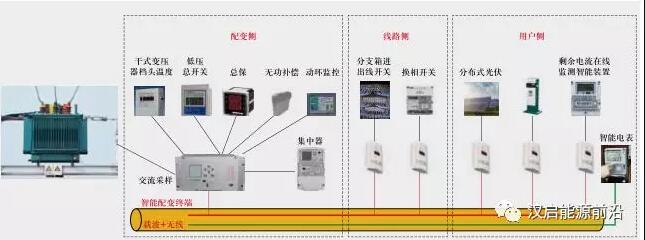

3.2.1 低压拓扑动态管理

利用智能配变终端下行宽带载波通信模块与智能电表宽带载波模块之间通信的信号,采用工频畸变原理,实现台区识别、分支识别。无论线路多复杂,只需要在分支开关安装分支监测终端,无需人工参与,即可实现台区、分支自动识别,准确度高达99.99%。低压拓扑动态管理如图4所示。

图4 低压拓扑动态管理

Fig.4Dynamic management of low-voltage topology

3.2.2 故障研判与预警

低压配电网与高压电网相比一直缺乏有效的故障指示手段,如果在低压配电网大规模安装故障指示器,相对于低压配电网的投资规模,其经济效益比低。但是低压配电网作为电网的终端环节,直面用电客户,对于营销客户座席如果无法第一时间答复客户停电信息或先于客户知悉停电信息,将大大降低客户用电体验。对于运维班组如果无法以最快速度定位出故障点,进行故障修并恢复送电,将延长客户停电时间,严重的甚至会造政治影响。

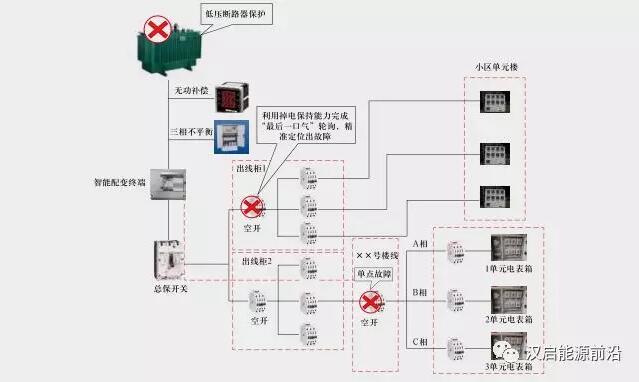

配电智能终端可以作为贯穿中低压故障的“桥梁”,采集本台区内的配变状态信息、低压拓扑信息、智能电表信息等,并进行综合计算,研判并定位低压的故障;并结合中压侧DTU、故障指示器等终端信息,与GIS、PMS2.0信息相结合推断出区域内故障影响范围,生成抢修工单,推送到移动终端、调度桌席,如图5所示。

图5 故障研判与预警

Fig.5Fault diagnosis and early warning

3.3 配变终端与监测类设备交互

由于监测类设备生产厂家众多,接口各异,规约标准不统一,在实际数据采集时由于没有统一标准,因此经常需要建设多种主站系统来进行数据的采集处理和上传。同时,还要根据业务需求,将不同设备采集的数据通过建设新的服务来进行计算,增加了系统建设的投入,降低了数据的实效性,无法满足某些业务对于数据实时性的要求。智能配变终端通过本身强大的本地计算能力,可以在采集点实时处理各种规约差异,并能够对数据进行异常判断,清洗和计算。

3.3.1 无功补偿和三相不平衡装置的接入

智能配变终端直接通过RS485或PLC采集智能电容器、三相不平衡调节装置的信息,并将数据上报给主站;可以在智能配变终端中直接实现无功补偿控制策略与三相不平衡本地调节策略。而且交互的主要信息,如三相母线电压电流、三相功率因数、频率、电容器路数及投切状态、有功功率、无功功率、谐波电压总畸变率、电容器温度,以及三相不平衡调节设备的状态量等信息,可以使运维人员第一时间掌握低压配电网的运行情况。

3.3.2 配变终端本地计算实现

随着低压配电网精益化管理的要求不断提高,低压配电网的功能呈现信息化和智能化的趋势,接入的设备也成倍增加,通常涉及智能电表、配电状态监测、无功补偿、分布式电源、充电桩等设备,如果按照传统的管理方式通过后台主站集中监测管控,将对信息通信、主站系统信息处理等方面带来巨大压力。需要采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台,利用平台的计算能力对数据进行本地化处理,缓解后台在数据处理上的压力。

3.4 典型应用场景

以智能配变终端为核心,通过与台区各类低压电气设备通信,实现配电变压器、低压配电网、低压居民用电的各种实时运行数据的采集,实现台区电气监测、状态检测、电能质量治理功能。典型应用场景包括以下几个方面。

1)低压线路关键节点(电缆分支处)安装监测终端,实现低压配电线路的故障监测、故障自动上送。

2)对配电变压器进行电气量监测和数据统计。

3)通过采集智能电容器信息,可对电容器路数及投切状态、有功功率、无功功率、谐波电压总畸变率、电容器温度进行实时监测。

04

结语

在低压配电网中,通过智能配变终端可以实现配变终端与智能电表、监测类设备的交互,建立所需的数据流,实现对低压配电网运行状态的实时监控,完成支撑建立智能运检体系所需的低压拓扑动态管理、故障研判和预警等基础功能。所提供的监测数据,结合本地计算能力,为低压配电网提供实时准确的运行状态信息,可综合提升社会效益、管理效益和经济效益。

1)社会效益。①提高了低压台区运行可靠性,缩短用户停电时间,提升客户满意度,体现了电网公司以客户为中心的服务理念。②利用“互联网+”技术手段提供全面分析,及时发现故障,减少停电事故。

2)管理效益。①解决了目前低压配电网自动化程度低,对于运行状况无法及时感知的问题,将低压配电网管理现状从“被动管理”提升为“主动管理”,提升了供电可靠性。②为运行检修管理部门实现低压配电台区的信息化、智能化管理提供了先进的技术手段,并且能够提供营销客户座席所需的故障信息,以便对故障情况及时做出反应。

3)经济效益。①通过对低压台区运行设备的在线监测,保证了低压电网的安全稳定运行,避免了设备故障运行造成的电力资产损失以及由此引发的安全事故。②智能配变终端低压停电故障自动上报功能应用解决了以往低压故障处理不及时带来的时间成本。③智能低压配电网的建设减轻了一线员工的工作量,提高了劳动效率,降低了低压故障判断的成本。

作者简介:

肖新华(1986—),男,本科,工程师,研究方向为配电自动化、人工智能等。

黄明烨(1992—),男,本科,工程师,研究方向为配电自动化、大数据等。

宋志强(1987—),男,本科,工程师,研究方向为信息通信、综合能源服务、人工智能等。